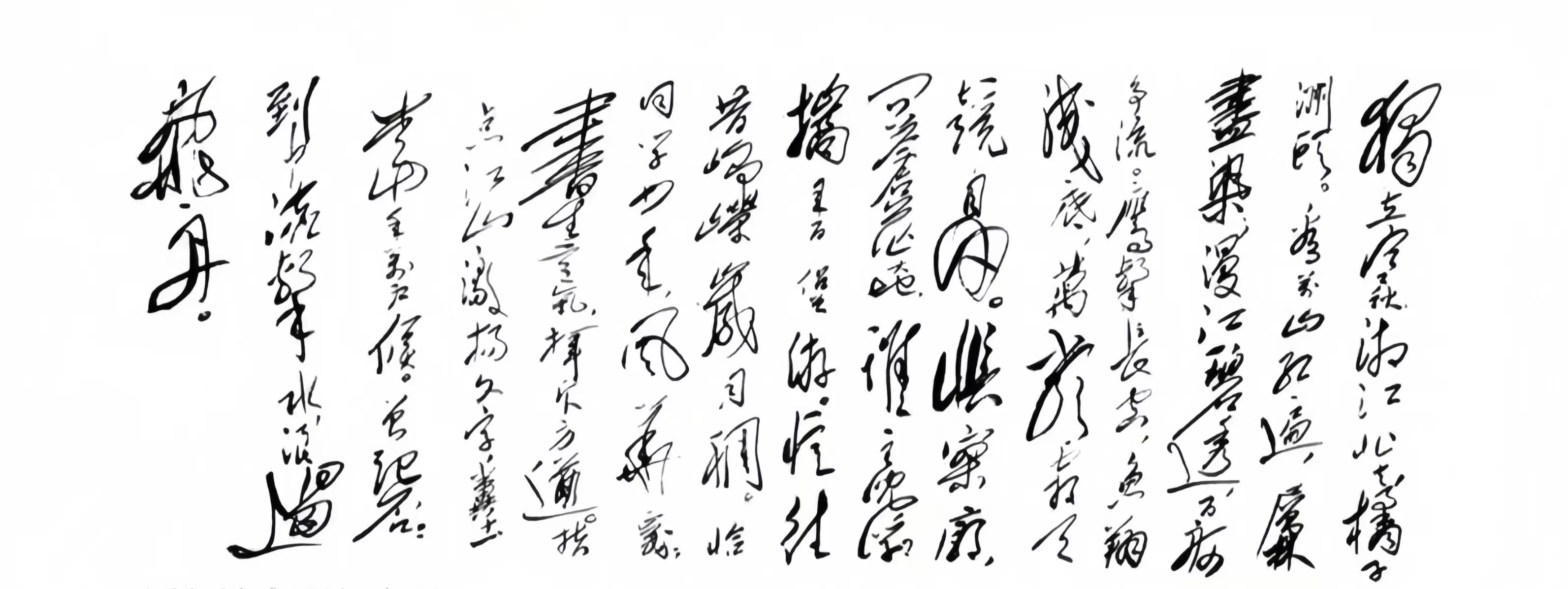

摘录和朋友的对话,后面是当日反思。现在我要坚持每天随笔,不论多少都要有想法输出。

我昨天回来之后的想法是,我先把我这个课题的一些论文,他们那些作者老师的实验室或让课题组给先抓取出来。就这部分人跟我的研究方向是比较match的,然后再去这个筛选。

因为我觉得我真的是跟那些卷王比起来,这个简历很没有优势,就能拿得出手。只有一个国奖,然后还有一些莫名其妙(x)的科研经历。嗯,说实话,真的正儿八经的,也就是我现在这个共一一作,这个实验都做不出效果这一段。

然后,我昨天就是拿这个想法去问某某朋友。结果,某某跟我说他也是用这个方法,当时找到了ucb的那个暑研老师。然后,我说当时他收你是不是也是这个东西比较有用?他说是的。

我现在的想法是,最近这段时间先去一个好一点组,就至少要比我们这个组出路还更好一些(大厂方面)。而且跟企业合作比较多的这种组会比较好,然后去他们实验室里看能不能有实习机会,然后等到明年这个上半年的时候,再去确认一下到底有没有这个Phd的名额,前提是它是弱com,然后如果这个上半年过去之后有名额了,那当然是好事情。如果这个上半年过去之后没有任何老师要我,那这个时候我再去考虑原来这个本博贯通的项目,以及准备夏令营。

然后不管怎么样,就是到明年的这个,比如说春天初夏的时候,看看能不能挂一个一作出来,就是尽可能搞个东西出来。所以这个可能课题idea和研究思路选择上面就要选择那种比较创新,又轻量快速迭代的那种方法。像我现在做的idea就是太大了,什么东西都加进去,我感觉很不好,要严肃吸取教训。

然后与此同时,我觉得还是这学期,至少这学期要把绩点放在第一位,重要性第二位才是这个科研。至少把综合成绩卷进前10%,才有机会。学期初不睡觉也要先把课内搞定,笔记智云看透,实验做完,凡是学到的都不留疑问。

然后,明年上半年,如果把这个名额确定掉之后,如果这个比如说不得不走这个本校本博贯通了,也可能也可能在那个时候去准备一些机试的题目,就是去他下他们夏令营之类的。那这个时候,我就只能那个时候好好准备一下了。 其实最困难的点,我觉得是两个地方,第一个地方是我能不能找到一个老师,他要我的可能性比较大,这个我可能需要探听多方面的这个信息,多方面的标准。另一方面。我可能要看这个老师的科研实力,有点想赌一赌了,就是他到底能不能让我去搞这么一作出来。这个时候,我觉得他给我提idea的时候,我就要第一揣测他这个人的为人,他们可以组织科研氛围,适不适合研究,会不会抢作者。第二,就是我得跟我各个学长他们商讨一下,这个idea和研究思路到底靠不靠谱。

想到一个疑惑:

在混合班刚开学的始业教育上,一个学长说,上课时间和课后消化时间应该至少是1:3。经过两年的专业课学习,我觉得这句话仍旧没有错,但是我几乎只能做到1:1,1:2,那么剩下的时间都去哪了呢?

又想到一个疑惑:

我发现大二学年的博文,好多都是零散的、标题无组织性和目的性的,这反映我的思维能力确实下降了。那身在局中,如何意识到自己的思维能力下降,有何特征,又如何抓住这些特征进行修复?

个人觉得,主要有两点:

- 是否在输出文字之前便拥有框架性。比如我此刻说话,要么分点,要么分主次、分方面,总之一定有框架性,才能被利用和内化。随口说的文字往往根本无用。

- 是否保持触及问题本质的思考、拥有大量的提问和高频率的随笔记录。人有想法有问题才有进步,想法足够多、改进意愿足够强烈,才会有想写的冲动。

如何修复思维:

- 保持长期的持之以恒的思考习惯,前提是不断进击目标、不断探索上限,驱动力是问题和思考的根本。为什么我现在能意识到过去思维水平的落后,因为有外力推动我接受各种信息,思考困难且重要的目标。在持续高强度的自我反思中进入高水平思维状态。

- 保持写作冲动,保持探索欲和提问心。没有问题就没有反思,没有反思就没有进步。

- 宁可把学习的时间用来写随笔,会比埋头苦干重要的多,此外和不同的靠谱的人积极沟通。这是血的教训。

疑惑三:

我的科研失败还有一个原因是实验coding+debug很久。获得的经验是尽量以baseline为code base,逐模块debug,要彻底读懂和理解代码。我现在debug还是很慢,在面对我不了解的coding的时候,比如今天做的attention visualization就debug很慢,怎么办?

- 我想可以先对论文知根知底了,再上手检查代码原理

- 去弄懂真正的报错原因 虽然很naive,但我确实连这么naive的步骤都没有做好。我觉得这是我很大的一个个性毛病,也是我专业课没有学得很好的重要原因。因为求快,所以忽略了真正的理解和脚踏实地的思考。